=快速登入=

**FB快速登入限2024/04/03前以FB注册之会员使用,2024/04/03起注册新会员请透过E-mail注册。

全文刊登于 NO.46雅文听语期刊 听见多元平等共融

发表人:朱家莹 研究员

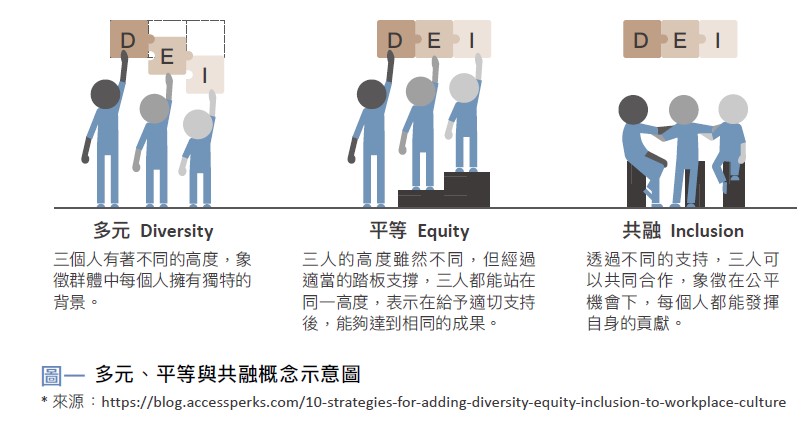

多元、平等、共融(Diversity, Equity, and Inclusion,简称DEI)的概念起源可以追溯至60 年代美国种族歧视造成的就业问题,随着时间推进,这个概念在企业及专业人员中扩展开来,融入企业的文化当中,推动在工作场域应该要包容多元背景的员工,并提供公平的机会,让在工作场域中的专业人员皆可以贡献自己。近年来,这个概念更拓展到幼儿教育及特殊教育上,在国际上更是被广泛的讨论(OECD,2023; NAEYC, 2019),特别是在于提供符合幼儿需求的教育服务上多有着墨。那么,到底甚么是多元平等共融?

多元、平等及共融是三个相互关联的概念。

多元(Diversity)指的是在一个群体中的多样性,包含不同生理性别、性别趋向、种族、背景文化、信仰、社经地位等多方面的差异,除了基本的尊重及包容差异外,多元更积极地强调每个人的独特性,并认识到这些差异对社会的丰富性和创造力的重要性。

平等(Equity)指的是所有这些不同背景的人都应该得到公平的对待,不会因他们的背景或身份而有所差异。所谓公平的对待并非指所有人都得到一模一样的资源及机会,而是因应群体的多样性,每个人都能得到相应的支持及资源,包含在法律、教育、就业等方面,避免因个别差异而造成无法完成须达到的目标,以达到眞正的平等。

共融(Inclusion)指的是在多元及平等的前提下,确保每个人都能参与并感受到被接纳和尊重,也就是让所有人都可以认同这个群体,也被这个群体所认同。除了看到自己的长处,也看到他人的长处,并彼此互相包容和对方有差异的地方。共融不仅仅是接受多样性,更是积极地创造一个环境,让所有不同背景和身份的人都能平等地参与和贡献。

诚如上述,多元、平等、共融三个概念环环相扣。平等是建立在多元的前提上,在一个强调并拥抱多元的环境中,才会提供个别化的支持与资源来落实平等。而在多元和平等的基础之上,才能进一步让每个人感到被接纳,并贡献所长,最终实现共融。

2019 年,美国幼儿教育学会针对幼儿教育中的DEI 发表立场宣言,强调所有儿童都应享有公平的学习机会,发挥自身的最

高潜能,并成为社会中有价値的一员。他们指出,在课程规划时,应考量儿童的家庭背景,与家庭建立良好的关系,并发掘和提升孩子的优势,从而促进其自我认同感。此外,对于有特殊发展需求的儿童,则需提供适当的支持来确保他们获得同等的学习机会。对照听觉口语法十大指导原则(AG Bell Academy, n.d.),可以发现听觉口语法本身就是DEI 理念的具体实践。

其中,第一条原则提倡不同年龄层皆为服务对象(多元),第四条强调个别化的课程(平等),而第十条则支持融合教育(共融)。听觉口语法为听损儿童提供了一个选择口语作为主要沟通方式的学习途径,其教学的目的在于帮助听损儿童发挥自身潜能,这与DEI 提倡的促进每个儿童发展的目标高度契合。尤其重要的是,这种教学法强调以家庭为中心,与美国幼儿教育学会所倡导的与家庭合作、尊重家庭文化背景的理念相呼应。以下针对多元、平等、共融,逐一讨论听觉口语法如何具体实践DEI 理念。

接受听语疗育服务的听损儿童及家长来自社会的各个角落,背景、个性、喜好皆有不同,每个孩子和家庭都有其独特之处,这正是孩子及家庭的多元性展现。在服务过程中,专业人员必须保持尊重并接纳孩子及家庭的多样性,避免因为听损程度、文化背景、家庭结构、社经地位、家长教育程度等因素產生偏见。例如,若孩子为极重度听损且合併其他发展障碍,不应预设孩子无法以听觉学习口语进行沟通与学习,仍应尊重并接纳家长希望孩子以听学说的方式来教导孩子;同样地,不能因为家长教育程度较高就假定他们能完全掌握所有教学方法。又或者,家长本身是手语使用者,但仍期望孩子能透过口语方式学习,以及若孩子家庭位于偏乡或离岛,都应当要尊重家长的选择。每个孩子及其家庭的需求和背景的独特性都应被尊重和接纳,这正是多元的体现。

落实平等的概念需要依据每个人的差异性给予适当的资源与支持,最直接的例子是,每个孩子的听力损失程度和听力图曲线各不相同,因此所需的辅具及设定也有所不同。我们应根据这些差异,为每个孩子提供适切的听觉辅助,尽可能确保他们能够接收到发展口语所需的语音刺激。

此外,在上述谈及个案的多元背景的条件下,每个孩子都应该有公平的机会接受听觉口语疗育服务。所谓公平的意思,其中一个面向是不因个别差异而降低或限制他们获得这些服务的可能性,也应当因这些个别差异设计专属的课程内容。例如,若孩子本身听损程度为轻度,但合併泛自闭障碍,在沟通表达上就会额外考量孩子本身的特质,调整课程中的教学评估方式,让孩子也有机会能在沟通表达上展现自己的能力。

又例如,住在偏乡的家庭仍然可以透过与在地的资源连结、家访或远距教学来实现平等的意义。要提供何种资源应当考量家庭的现况,虽然远距教学对于教学来说较为便利,但家庭是否有相应的资源,像是网路、设备以及操作电脑相关设备的能力,或者是否有足够的教学素材可以进行课程,都应当纳入考量。倘若家中有设备却无相应的教学资源,就应媒合在地教学资源;而若是无相应的设备,则应该考量其他方法提供教学(Fettig et al.,2023)。

除了针对适切的外在环境因素之外,每个个案及家庭也会有其各自的特殊需求,例如某些经济弱势的家庭,在准备玩教具上有困难,因此就需要媒合相关资源,像是二手教具的募集、玩教具资源中心等,或者透过家访更进一步的了解家中及社区可用的资源,提供给家长在家教学时可参考的方向。

除了提供适当公平的资源与机会外,所有专业人员都需要具备检视自己的能力,时时检视自己是否有任何偏见,才能促进平等。当带有偏见时,就会影响在面对特定族群时的所作所为。而偏见的產生,其实就是因为我们虽然看到了听损儿童与他人的差异,但在内心却没有接受并尊重这些差异。美国特殊儿童委员会幼儿分会(Division for Early Childhood of the Council for Exceptional Children, DEC)近年就提及,单纯追求平等或消除偏见,仍可能隐含着对主流的偏好,而忽略了对眞正多样性的尊重(O’Grady et al., 2023)。正因为我们内心仍对于主流有所偏好,因而无法眞正的消除偏见。因此,实现眞正的平等,必须以对多元性的尊重为基础,否则平等的实践便难以达到其应有的深度和广度。

平等的目标在于让不同背景的人们能够接受并拥抱彼此的差异,发挥自己的优势,最终融入社会并作出贡献。依据DEC 于2009 年针对特殊孩子共融的定义,每个孩子及其家庭,不论他们是否有任何障碍,都有权利被接受和尊重,成为社区中有价値且完整的成员,并能够参与广泛的活动,包含教育与娱乐等场域;并且应当确保每个孩子及其家庭公平地获得这些活动和场域的参与机会,让他们感受到归属感,以建立积极的社会关系,使每个孩子达到最大的潜能(Park et al., 2021)。

听觉口语法的核心目标之一,正是支持听损儿童融入社会,而能融入社会的前提是要能被社会大眾尊重与接纳,即多元概念的体现,此外,也须能公平地获得机会而发挥其潜能,即平等概念的体现。如前述,共融的实现是建立在前两个概念的基石上。在实践共融的过程中,关键的第一步是必须帮助儿童认同并接纳自己听损的事实,而这其中家长的态度扮演着至关重要的角色。因此,听觉口语师、听力师和社工会密切与家长合作,不仅提供最适切的支持,也引导家长接受并拥抱自己孩子的独特性,让他们能更积极地面对孩子的需求。

透过连结家长支持团体,家长们可以在心理上彼此支援,找到归属感,同时成为一个能够在社会上倡导听损议题的强大力量。此外,听损儿童的手足也是促进融合和认同的重要角色。因此,定期举办手足与听损儿童的活动,促进家庭成员之间的理解和接纳,能够进一步强化家庭内的共融氛围。当这种共融的理念深入到听损儿童最亲密的家庭圈时,他们对自我和他人差异的认同也会更加巩固。

除了在个案本身及其家庭上着力外,这种共融的意识还必须扩展到学校甚至整个社会,推动建立一个对听损者友善的环

境,并促进社会支持网络的形成。这样的扩展往往从学校开始,透过听觉口语师、家长,甚至是听损儿童本身,为自己发

声,让老师和同学们了解听损是什么,以及助听器的作用,并直接讨论这些不同带来的优劣势。除此之外,藉由展现听损儿

童在听觉口语教学法下的学习成果,不仅能增强儿童的自我认同感,也让社会大眾对听损人士有更深的理解与接纳。

多元、平等及共融在听语早期疗育中的实践,不仅是促进听损儿童全面发展的重要策略,更是帮助他们融入社会、发挥潜能的关键。透过尊重每个孩子及其家庭的独特背景,并提供公平的资源与支持,听损儿童可以在包容的环境中获得平等的学习与发展机会。同时,跨专业团队的合作也确保了每个孩子能根据其需求得到全面且适切的支持。最终,实现多元、平等与共融的目标,将有助于建构一个更包容的社会,让每个孩子独特的声音都能被听见,并与他人和谐共创出美妙的和声,自信地参与社会,并为社会贡献一份力量。

AG Bell Academy (n.d.). Principles of Certified LSL Specialists.

https://agbellacademy.org/certification/principles-of-lsl-specialists/

Fettig, A., Meyer, L. E., Locchetta, B. M., & Barton, E. E. (2023). Using DEC-Recommended Practices to Support Virtual

Classrooms and Remote Learning. Young Exceptional Children, 26(1), 29-41.

https://doi.org/10.1177/10962506211028573

National Association for the Education of Young Children (NAEYC) (2019).

https://www.naeyc.org/resources/position-statements/equity

O’Grady, C., Batool, S., Batz, R., & Vinh, M. (2023). DEC at the Intersection: Re-Imagining Inclusion, Equity, and Social

Justice in EI/ECSE. Young Exceptional Children, 26(1), 55-57.

https://doi.org/10.1177/10962506221149713

OECD (2023), Equity, diversity and inclusion in early childhood education and care, OECD Education Policy Perspectives, No.

83, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/72ab31c1-en.

Park, K. K., Horn, E. M., & Kurth, J. A. (2023). Strategies to Support Community Inclusion of Young Children With Disabilities.

Young Exceptional Children, 26(1), 16-28.

https://doi.org/10.1177/10962506211028575

The Australian Children’s Education & Care Quality Authority (ACECQA) (2021)

Exploring diversity and equity in education and care services.

https://www.acecqa.gov.au/sites/default/files/2021-01/ExploringDiversityAndEquityInEducationAndCareServices.PDF